一支解散的地下乐队和他们的奇闻

- 专栏

- 2021-04-17

- 165

玫瑰楼模拟录音的部份成员和Silver Apples的Simeon于北京机场合照

他们是一支已经解散的乐队,乐队名字很奇特:“憬观:像同叠”。即使在2010年到2012年最为活跃的一段时间,他们也没有受到足够的关注,不过却在当时影响了很多新晋乐手,并曾经在北京地下音乐圈为人所津津乐道。

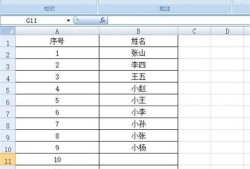

憬观:像同叠乐队是北京地下音乐的奇闻。他们成立于2006年,2009年举家从香港迁居至北京,经常出没在著名的地下音乐聚集地D22,2012年乐队同名专辑发表后就此杳无音信。驻北京期间,由该乐队的吉他手李文泰牵头,联手北京独立音乐人着手创建了独立厂牌玫瑰楼,手工作坊、模拟音乐,贡献了数张音乐佳作; 2011年,厂牌策划邀约电子摇滚大拿Silver Apple(银苹果)到中国演出。

玫瑰大厦

2010年夏天,D22酒吧,玫瑰楼磁带首发演出。当天,酒吧入口处正售卖四张磁带专辑,分别是憬观:像同叠、苏维埃•波普、Hot&Cold和Dirty Beaches四支乐队。一个银光色的正方灯盒置放在舞台上,正面一朵玫瑰图案,一旦打开乳白色灯,光线便从盒子里照射出来,照出一个月亮颜色的厂牌logo图。不管舞台灯光如何闪烁、炫亮和黑暗,寂静的玫瑰楼灯盒仍旧摆放在那里,一动不动,一声不响。

玫瑰楼的故事要从香港尖沙咀的玫瑰大厦说起。十五岁去加大拿的李文泰,时隔十年后回到香港,随身携带着一批笨重的音乐设备,包括录制磁带用的开盘机。回来后他并没有马上接着做音乐,连听音乐的时间都大大减少。据他回忆,当时面对一个陌生故乡随之而来的冲击,一年多时间没有音乐创作。

接下去,他在工作的酒吧遇到了刚从澳大利亚留学归来的吴卓基。很快就组建了憬观:像同叠乐队,他们排练和住居都在尖沙咀所在的玫瑰大厦里面。传闻这里仍旧使用着1958年装的拉匣升降机,正如老港片的镜头所描述的,油漆褪落,污渍油腻铺满整个电梯,几十年过去后,这架电梯已经失去了色泽,只剩下折叠铁门发出的古老响声。

李文泰最初的想法是无论做乐队,还是杂志或者售卖小物品的店铺,统统以玫瑰楼之名。虽然什么都想去尝试,但根本没有时间,玫瑰楼一直处于徒有名的状态。

等到憬观:像同叠有了自己的作品,李文泰提议可以拿开盘机录成小样。不久后,乐队成员吴卓基从日本雅虎网站购买了两台开盘机,“阿基其实比我长进,我给他介绍开盘机的录制方法后,他就自己去买很多设备。”相比李文泰,吴卓基对去琢磨设备的兴致更高,具体到磁带哪一款适合录制的音色,他都会去做比较。使用家庭式开盘机录制的不便之处在于,在录制之前得把所有音色在密密麻麻的按钮上扭好,而没法进行后期处理。照李文泰的说法,当时录制的时候几个人都没有什么经验,完全是在瞎弄。最终他们自己摸索出了录制方法,乐队在一个月内录制好六首歌曲。

在香港的乐队朋友并不能够理解他们的做法,看到他们用开盘机用磁带,以为这个乐队要做Low-fi的音乐。对于李文泰而言,他的聆听经验从加拿大小镇上那些便宜的黑胶唱片开始,自然而然对这种模拟录音方式有亲切感。少年时,李文泰便梦想着以后做乐队,有能力的时候就出黑胶唱片。

2008年末,憬观:像同叠乐队一行三人从香港搬到了北京。最初,李文泰找北京熟悉的乐手聊天,发现大家对出黑胶并没有太大的热情。

No Beijing 2.0

彼时,北京的独立音乐圈发生了新变化。几年前,由乐手自发命名的“No Beijing”令数支北京乐队崭露头角。在Snapline的宣传文案里如此描述到这种热烈的气氛:几乎一夜成名,成为北京发展最快的年轻乐队。一晃过去几年,当年No Beijing同时期出道的乐队,有的已经成为国内首批摇滚明星,有的则坠向地下音乐圈。

2009年从夏天走到秋天,兵马司唱片公司的老板迈克尔找到朱文博,谈到可以做一个实验性较强的音乐现场。其后,在五道口的D22,每周二档的燥眠夜,这里陆续聚集起一批音乐怪异的年轻人。D22酒吧的空间并不大,进去里面就像进入到一个狭窄方盒。二楼护栏悬挂着当年迅速走红的乐队合照,它们挂在昏暗的空间里,仿佛是一段迅速写进历史的荣耀。周二的这个晚上,演出前的背景音乐,荡悠悠地响着某个黄金时期的摇滚乐,有时候,现场冷清得只有演出者自己。

同憬观:像同叠一样,苏维埃•波普的演出经常出现在燥眠夜,观众最多也不过一两百人。有时候他们会在正式的演出结束后,几个乐手抬设备玩一会即兴。

2009年,李青和李维思组建了苏维埃•波普,2010年,俩人离开了Carsick Cars,偶尔会有Snapline的演出,而更多的时间花在不合常规的苏维埃•波普的创作上。苏维埃•波普的特点之一,在于他们在合成器探索的道路上比以前走得更远。李青说他们这是逆历史潮流而上,回溯到几十年前,与他们同领域的音乐家都还在用模拟录音出作品。“我们用这样的设备,后来去听黑胶,就想到自己也去做黑胶唱片。”李维思如是说。

虽然早在2007年Snapline的第一张专辑发行期间,制作人Martin在美国为乐队发行了一张单曲黑胶。但那时他们对黑胶完全没有想法,直到2009年去美国巡演,他们搜了一批黑胶回国。

李文泰和Hot&Cold俩兄弟在造磁带

玫瑰楼模拟音像出版社

很快他们面临的不是要不要出黑胶唱片的想法,而是做黑胶的成本太高。在国内他们找不到专门印制黑胶唱片的生产商,据李文泰了解,以前日本的唱片公司在国内都有这方面的设备,后来全部撤走了。

吴卓基从香港带到北京的开盘机派上了用场。做黑胶不成,他们便着手从磁带做起。李文泰觉得重点并不在要不要做厂牌,要不要走DIY路线,而在于他们都对模拟录音感兴趣,想做出个作品,能“有点东西拿着”。

DIY则是一个颇为迫不得已的主意。李文泰觉得现在很多乐队都等着公司来跟他们签合同,给他们处理很多事情。“如果是流行一点的,能卖些钱的还有可能,”对于憬观:像同叠的音乐,在这方面并不乐观,“我们这种音乐不是很友善,不是听到会让你想买汽车或什么的,等公司来做就更不可能了。”

对于模拟录音,李维思则认为在国外其实已经见怪不怪,只不过在国情因素,在大陆反倒成了特殊现象。李文泰说在加拿大有一个传统,老乐手会把收藏的录音等设备卖给新乐手,这样乐手购买设备的花费就会低很多。而以前老上海有流行黑胶唱机的时候,就已经有录音产生,但却没有留传下来,他猜疑地说道:难道是文革的原因?

如此,在2010年夏天,玫瑰楼的第一批磁带出品。磁带以缩写字母RMA为编号,其后在这年秋天,Hot&Cold录了一张新作品,接下去是路新配乐队。听起来这就是他们理想的状态,像所有他们曾经热爱的厂牌一样,从RMA001开始了玫瑰楼的专辑序列,然后在每一张磁带封面,印制着玫瑰楼模拟音像出版社。

2011年春天里平淡无奇得甚至苦闷的一天,苏维埃•波普给银苹果乐队发了一封邮件,大意是询问是否愿意来中国巡演,不久,在银苹果的官网上,这个乐队的老头儿已经将中国巡演的安排更新上去。

出于对银苹果音乐的共同热爱,一拨志同道合的人着手去做这一趟巡演。此后,像所有故事一样,这伙人经历了操办这趟巡演遭遇到的困难和各种折磨,最后如愿见到地下音乐大拿银苹果老头儿西蒙。一群年轻人和一个老头人在一起,有一次聊天,西蒙顺便提到以前见过飞碟,绿的,没有声音。他就看着,就在那,停一阵子就飞走了。

苏维埃•波普 为Silver Apples暖场

解散前的最后一次受访

李文泰对香港颇有微词。商业社会、搞乐,这是他描述这座城市的惯用词汇。当初来北京,是因为继续待在香港那样的环境里也没什么意义了。国际化大都市香港?“但那不过是假象”,他说七百万香港人就相信了,觉得很国际化,资讯最发达,其实是相当封闭的社会。

“不过香港出了达明一派?”

“香港有一个问题就是做新的东西的这批人,他们很快就把这些东西大众化。因为你把东西变得大众化之后,那种东西就变成是用来娱乐的,而不是说来表达感情的。所以香港的文化就是娱乐文化,就是乐,尽量要乐,所以听到合声机就是搞乐、滑稽的。”

他举例子,在香港的乐队做出了一首小样,就想着拿到电台播放,让很多人都听到。“很多乐队都依赖商业竞争模式去做。”

“但那不正说明,香港的产业链比较完善吗?”

他没有直接回答我,俩人在三里屯的地下通道沉默了几秒。“可能吧。”似乎是为了打破僵局,他回答道。和李文泰见面是在三里屯,闷热的天气和吵闹的车水马龙,我们随便找了道路一个地方坐下来,偶尔有行人从身边经过。

大学时,李文泰听大量的朋克乐,然后对批判理论性质浓厚,达达主义、超现实主义,慢慢地循着理论的脉络,最后找到了情境国际组织。“但他们不叫主义,因为主义是意识形态,意识形态也是他们要批判的。”

他找到了《景观社会》这本书,直到后来才知道早有人翻译出来。当时没找到,他自己想看,就顺便将这本书翻译成中文。他告诉我后来去了解了居伊•波德的背景,才知道是那家伙是富人家出身。“像我们这样的人就有点蠢,不去了解人家的背景,一味就相信了。”

无论居伊•波德还是达达主义,对李文泰来说都是过去狂热的记忆。眼前,他忙完银苹果的巡演之后,又遇到搬家这样的碴事。他说来北京后,生活总是被这样那样的琐事包围,“那都是时间啊。”

时间回到一年前的某个时候,他看起来心情不坏,正坐在电脑前翻译字幕,边介绍说自己也会把这些活计介绍给朋友做。薪水不高,但能维持他基本的生活。那时乐队三人里头,区健似乎对生活开销比较苦恼,想到这点,李文泰疑惑地说:“我也不明白她怎么不够花?”

但他现在对此深有体会,问到薪水,他苦闷着表情,拇指和食指贴着,做出鸭嘴样的手势,表示实在是少得可怜。有时候事情多,就工作也不做了。“有时候都觉得,做着做着都很累,干任何事情都不挣钱,工作也不挣钱。”

回想当年还住在加拿大的时候,李文泰看过很多乐队没几年功夫就消失了,他越来越能理解,“不是没那个心去做,而是做不到。”他说到了某个阶段,就不该将所有空闲时间都放在音乐上。“你年轻过了,就再没有机会去经历好多东西。”他作结道,“所以我的意思是,历史是不断发现,不断地重复自己,只要有年轻人,就会有这种思想。”

这种思想的好处在于,“它告诉你要把自己的人生活出来,要活在当下”。

沉默了一段时间之后,他向我提起搬来北京前在香港的最后几个月,有一份工作,时间各方面都平衡得很好,可能是他在香港最开心的一段日子。但他对自己的选择并不后悔,他说想清楚了就不会灰心,毕竟也没有人逼着这么做,这样的生活是自己选择的。

“其实我觉得是蛮公平的,你要多少自由,你就没多少钱。”

(本文来自微信号“怪咖”,所选图片均出自区健的《出走:摄影日记(2006-2011)》)

本文由luowang于2021-04-17发表在落网音乐落网记忆落网电台,如有疑问,请联系我们。

本文链接:https://lw.oooc.cn/post/2047.html